最適化AIの進化 :LLMを使用した献立修正

近年、AI技術の進化により、様々な業務の自動化が注目されており、調和技研でも

従業員のシフト作成や、宅配のルート作成など多くの業務自動化に取り組んでいます。

それらの取り組みの一つである給食自動献立作成AIプロジェクト

[参考:https://www.chowagiken.co.jp/case/010]において、従来のシステムが

抱える課題を解決するため、最適化AIと大規模言語モデル(LLM)の連携を試みま

した。

今回は、そのプロジェクト内容と今後の展望についてご紹介します。

1. 自動献立作成AIと課題

自動献立作成AIは、食材や味付け、調理法、単価、カロリーなどの様々な制約条件を考慮

しながら、予め料理データベースに登録された料理を組み合わせて献立表を自動生成できるシステムです。最大の魅力は、料理データを基に効率的かつ多角的な献立作成を実現できる点にあります。

しかし、実際に自動生成された献立表には制約違反(たとえば特定の食材の連続使用や味付けの重複といった問題)が発生することがあります。これは、登録されている料理データベースの中から選ぶだけでは、全ての制約をクリアできない場合があるからです。これまでは制約違反が発生すると、違反となった箇所の料理を手動で修正する必要がありました。

自動生成された献立表をベースに考えるとはいえ、様々な条件を考慮しながら、制約違反が解消するように料理の修正を行うことは負担の大きな作業となります。

2. 制約違反へのアプローチ

現状では、自動献立作成AIにおいて、前述のような制約違反の解消が課題となっています。

GPTなどの最新LLMと連携できれば、制約違反箇所について各種条件を考慮しながら料理

データベースにはない代替メニューを提案するなど支援することが可能です。これにより、これまで手動で行っていた修正工程について、さらなる負荷軽減を期待することができます。

| 項目 | 従来フロー | LLM連携後のフロー |

献立作成 | 最適化AIによる自動生成 | 最適化AIによる自動作成 |

制約違反箇所の修正 | 栄養士が関連する制約条件を 考慮しながら手動で修正 | LLMが提案した代替メニュー もとに修正 |

データベースへの反映 | 栄養士が手動で登録 | 栄養士確認後、反映を自動化 |

業務効率 | 修正負荷が高い | 修正負荷が軽減、効率向上 |

3. 課題解決への取り組み

調和技研では、以下の取り組みを検証しています。

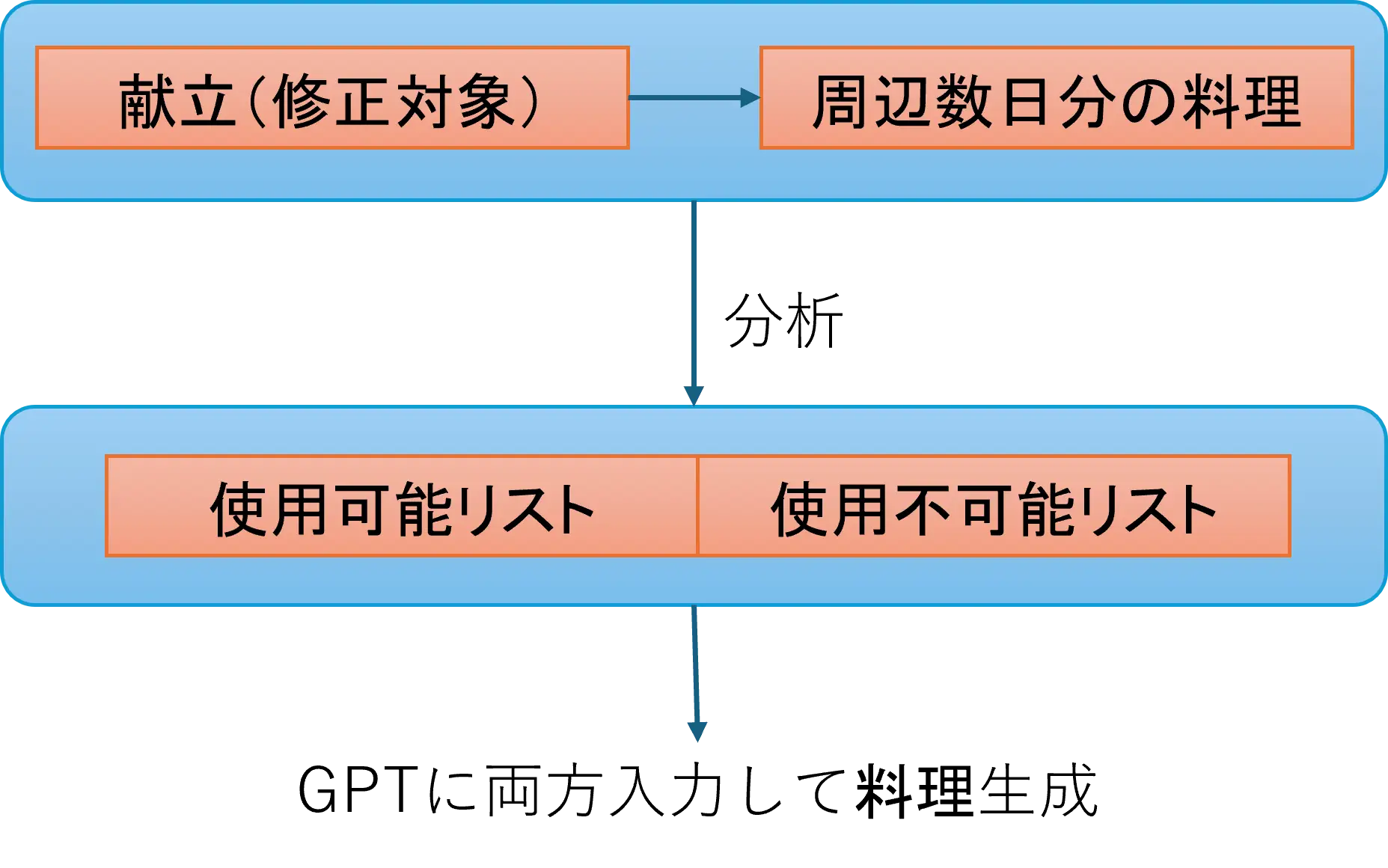

▍3-1. 使用可能/不可能リストの作成

まず、自動献立作成AIの出力から制約違反箇所について、前後数日分の献立内容を分析

し、以下のリストを作成します。

・使用可能リスト(制約違反した日に使って良い食材や味付け、調理法)

・使用不可能リスト(制約違反した日に使ってはいけない食材や味付け、調理法)

GPTに与えるのは使用可能リストのみで良いのではないかと思われるかもしれませんが、

使用不可能リストを作成して、「明確に」この食材や味付け、調理方法は使わないで

くださいと念押しすることで、GPTが使用不可能なものを使用することを防ぐ効果が

あります。

▍3-2. LLMによる代替料理の生成

作成されたリストをもとに、LLMに代替料理の提案を依頼します。ここでは、一人分の

単価、エネルギー量、タンパク質、脂質、塩分などの栄養価や料理手順なども参考情報

として出力することが可能です。

代替料理と参考情報をもとに献立の修正を行うことで、業務プロセスの効率化が期待

できます。

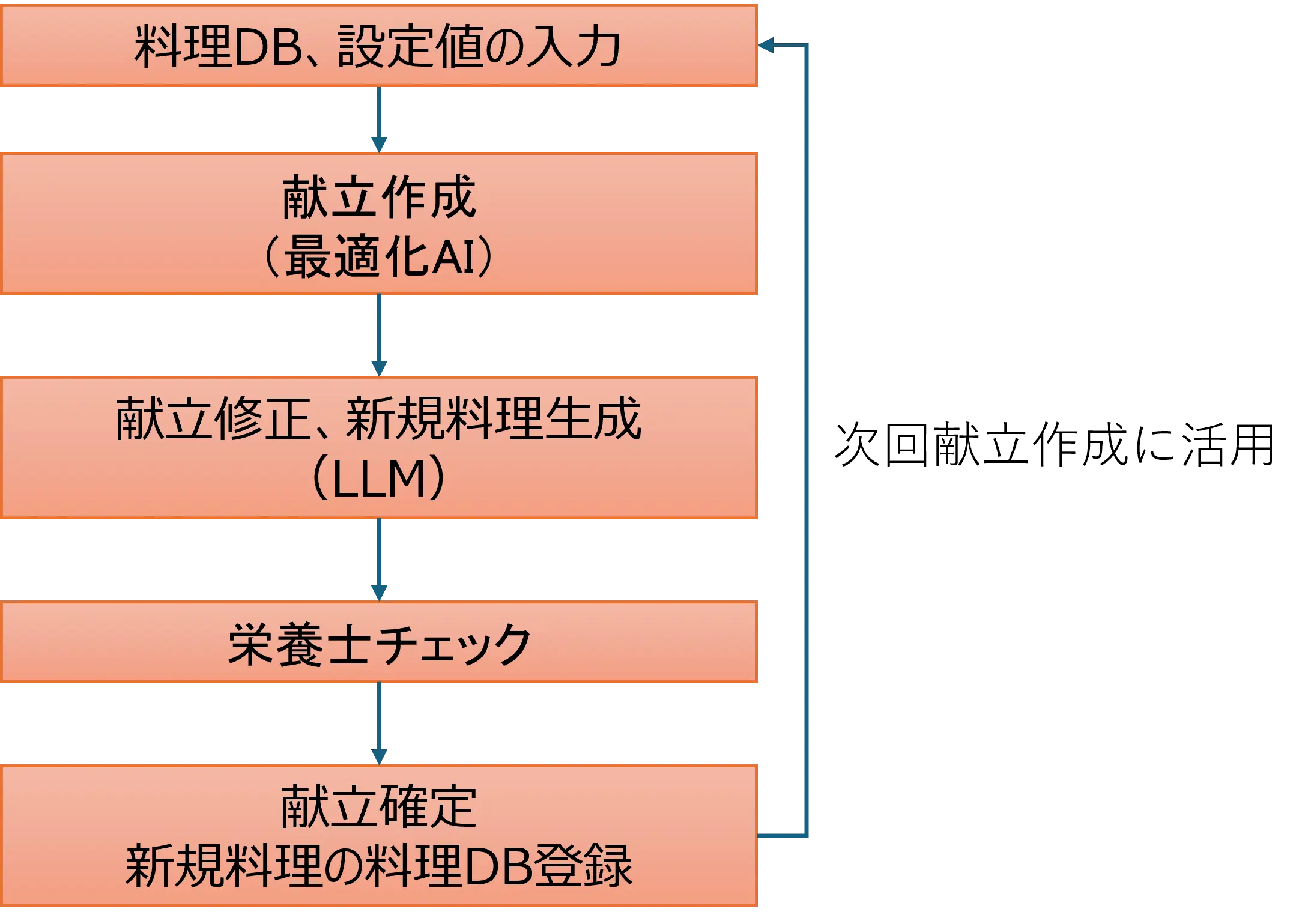

▍3-3. 生成した料理を用いたデータベース拡張

LLMを活用した料理生成は、単なるエラー修正を超え、料理のバリエーションを豊かに

する可能性があります。生成された料理は、栄養士のチェックを経た上で、既存の料理

データベースに登録可能であり、これにより、日々の業務の中で生成された新たなメニュ

ーを次回以降の献立作成に自動的に活用することができます。

まとめ:最適化AI×LLMに期待される新たな可能性

最適化AIとLLMの融合は、従来の献立作成システムに革新をもたらす大きなポテンシャルを秘めています。

制約違反の自動修正と新メニューの生成により、生成された料理は栄養士のチェックを経た上でデータベースに登録され、業務の自動化と効率化が実現可能です。これにより、日々の業務の先にあるデータベース拡張も含め、最終的に現場の負担軽減と質の高い献立作成に

寄与すると考えています。

今後もこの分野の技術開発の進展に注目しつつ、よりスマートな食の未来に向けた取り組みを進めていく必要があります。

皆様も、最適化AIの進化とその応用可能性にぜひ注目していただきたいと思います。

2013年3月に北海道大学大学院情報科学研究科調和系工学研究室を修士で修了。ビルの入退室管理システム等のSEや開発を経験したのち、2023年4月より、電機メーカーから株式会社調和技研に転職。数値系の分野を担当。

関連記事

専門家向けNLP解説:vol.2 情報抽出

- 生成系AI

- 言語系AI

- ChatGPT

専門家向けNLP解説:vol.1 NLPとは

- 生成系AI

- 言語系AI

- ChatGPT

Behind the Product 〜 生成AIを使った製品開発の舞台裏

- インタビュー

- AIWEO

- ChatGPT

- 生成系AI

OpenAI Agent SDK vs. Google ADK (前編)

- 生成系AI

- ChatGPT

- 言語系AI

- 数値系AI

手書き訂正などが書き込まれた書類の、LLMを使った読み取り実験

- ChatGPT

- 生成系AI

- 画像系AI

AI初心者がGPT-4oで挑戦!文化庁の表記ルール、守れる?【インターン体験記 パート②】

- 生成系AI

- 言語系AI

- ChatGPT

AI初心者がGPT-4oで挑戦!日本語の誤字脱字はどこまで直せる?【インターン体験記 パート①】

- 生成系AI

- 言語系AI

- ChatGPT

Titans - Googleが描く「長期記憶型AI」 :Titans: Learning to Memorize at Test Time を斜め読み

- ChatGPT

- 生成系AI

- 言語系AI

ChatGPTのAPI利用料金比較|最新モデルo3-proも検証

- ChatGPT

- 言語系AI

- 生成系AI

OpenAI o3 & o4-mini:推論性能が向上した AIモデルの特性

- ChatGPT

- 生成系AI

- 言語系AI

LLM:量子化とファインチューニング

- 生成系AI

- ChatGPT

- 言語系AI

AI導入を成功させる!データ準備の完全ガイド

【MoA】 ローカルモデルを組み合わせてgpt-4o-miniと同等の性能?「Mixture of Agents」を試してみる

- 生成系AI

- ChatGPT

- 言語系AI

「Gemini 2.0 Flash Thinking」の画像入力を試してみる

- 生成系AI

- ChatGPT

- 言語系AI

人間のフィードバックによる強化学習とデータセット構築

- 生成系AI

- ChatGPT

- 言語系AI

OpenAI Canvas - AIと共同作業を加速する新たな作業空間 -

- 生成系AI

- ChatGPT

- 言語系AI

AI Agent Vol.3【Agent の 学習と評価】

- ChatGPT

- 生成系AI

- 言語系AI

Google のLLM「Gemini 2.0 Flash Thinking」を試してみる

- 生成系AI

- ChatGPT

- 言語系AI

【GroqCloud】 爆速回答!?GroqCloudの実力とは

【まとめ】GPT-4.5 登場!史上最強のAIモデルがリサーチプレビューを公開

- ChatGPT

- インタビュー

- 生成系AI

- 言語系AI

AI Agent Vol.2【Agent の 4つの要素】

- ChatGPT

- 生成系AI

- 言語系AI

Google のLLM「Gemini 2.0 Flash」を試してみる

- 生成系AI

- ChatGPT

- 言語系AI

2024年 年末のAI関連発表について

- ChatGPT

- 生成系AI

- 言語系AI

OpenAIが公開したLLMの事実性を評価する指標「SimpleQA」でモデルを測定してみた

- 生成系AI

- 言語系AI

- ChatGPT

AI導入に必須!PoC(概念実証)を成功させる進め方とポイント

The AI Scientist:AIによる論文の自動生成|さまざまな研究テーマを提案させてみる

- 生成系AI

- ChatGPT

- 言語系AI

AI Agent Vol. 1【Single AgentとMulti Agent】

- ChatGPT

- 生成系AI

- 言語系AI

AI活用成功に導く「AI導入アセスメント」とは――数理最適化AI事例をもとにポイントを解説

Llama 3 の日本語継続事前学習モデル「Llama-3-ELYZA-JP-8B」を試してみる

- 生成系AI

- 言語系AI

- ChatGPT

「戻れない変化」を生み出し続ける。コンサルを通して見極める業界DX実現への道筋

- インタビュー

- 生成系AI

- ChatGPT

サステナビリティ領域で活躍するAI―SDGs×AI活用事例

- 数値系AI

- 画像系AI

MetaのオープンLLM「Llama3.2 3B-Instract」の精度を検証してみた|GPT4o-miniとの比較あり

- 生成系AI

- 言語系AI

OpenAIの軽量モデル「GPT-4o mini」を試してみる

- 生成系AI

- 言語系AI

- ChatGPT

Microsoft「GraphRAG」とLangchainの知識グラフを活用したRAGを比較

- ChatGPT

- 言語系AI

- 生成系AI

Langchain+Neo4j で「GraphRAG」を実装してみる

- ChatGPT

- 生成系AI

- 言語系AI

数理最適化ソルバー活用事例|組合せ最適化で社内交流会の班分けを自動化

- 数値系AI

GoogleのマルチモーダルLLM「Gemini.1.5 Flash」の精度を検証してみる

- ChatGPT

- 生成系AI

- 言語系AI

3次元点群データを用いた物体検出

- 画像系AI

GPT-4oを活用した画像検索システムの構築方法

- 画像系AI

- ChatGPT

Pythonコーディングを簡単に|LangChainで効率化【LLMことはじめ Vol.2】

- ChatGPT

- 言語系AI

- 生成系AI

Microsoft 365 Copilot:AIによる業務効率化の革新

- ChatGPT

- 生成系AI

- 言語系AI

Google のオープンLLM「Gemma」を試してみる|GPT-3.5 Turboとの比較あり

- ChatGPT

- 生成系AI

- 言語系AI

3次元点群データとAIを用いたオガ粉の体積計測

- 画像系AI

Llama 3 の日本語継続事前学習モデル「Llama 3 Youko 8B」を試してみる|他LLMとの比較あり

- ChatGPT

- 言語系AI

- 生成系AI

RAG(Retrieval Augmented Generation)を「Command R+」で試してみた|精度をGPT-4 Turboと比較

- ChatGPT

- 生成系AI

- 言語系AI

Wood Powder Volume Calculation using Point Cloud Data and AI

- 画像系AI

Dify(ディファイ)をGoogle Cloudにデプロイしてみた

- 生成系AI

“Azure OpenAI”で始めるPythonプログラミング【LLMことはじめ Vol.1】

- 生成系AI

- 言語系AI

- ChatGPT

Combating the Malicious Use of AI-Powered Image Editing: A Deep Technical Dive

- 生成系AI

- 画像系AI

最新版「GPT-4 Turbo」を試してみた|GPT-4oとの比較あり(5/14追記)

- ChatGPT

PrecisionとRecallを何度も調べ直さないために

- 言語系AI

Stable Diffusion+LoRAを使って異常画像データを生成できるか検証してみた

- 生成系AI

- 画像系AI

大規模言語モデルによるソースコード生成:GitHub CopilotからCopilot Xへの進化と未来

- 生成系AI

- 言語系AI

AI導入の前に知っておくべき基礎知識(後編)――効率的に自業務にAIを導入するための4ステップ

- 数値系AI

- 画像系AI

- 言語系AI

配達ルート最適化AIにより作業時間80%削減を実現。成功の鍵は“人とAIの調和”

- インタビュー

- 数値系AI

AI画像生成の法的リスク(後編):著作権侵害を回避するために

- 生成系AI

- 画像系AI

AI画像生成の法的リスク(前編):著作権法の基本を学ぼう

- 画像系AI

- 生成系AI

AIというツールを使い 「生命たらしめるもの」が何かを見つけたい【調和技研✖️AIの旗手 Vol.4】

- インタビュー

AI導入の前に知っておくべき基礎知識(前編)――AIのキホンと活用事例

- 数値系AI

- 画像系AI

- 言語系AI

AIアルゴリズムの構築には、 課題の本質を見極めることが重要 【調和技研✖️AIの旗手 Vol.3】

- インタビュー

CNNで浮世絵画風変換はできるのか――Ukiyolator開発ストーリー Vol.2

- 画像系AI

- 生成系AI

住宅写真という資産をAIで利活用し、工務店とお客様をつなぐ新たなビジネスを創造

- インタビュー

- 画像系AI

- ChatGPT

シフト最適化への応用が期待される強化学習を用いた組合せ最適化の解法

- 数値系AI

多彩なサービスと紐づく「交通」の課題解決で地域の活性化や住みやすさの向上を【調和技研×AIの旗手 Vol.2】

- インタビュー

AIプロダクトを開発する際に考えるべき品質保証のキホン

- 数値系AI

- 生成系AI

- 画像系AI

- 言語系AI

Microsoft GuidanceでのFunction Calling機能の使い方とその特徴

- ChatGPT

- 言語系AI

Segment Anything Model(SAM)を使いこなそう!パラメータ設定のポイントも徹底解説

- 画像系AI

Stable Diffusionを使って異常画像データを生成できるか検証してみた

- 画像系AI

- 生成系AI

基礎から解説!数値系異常検知の概要と代表的な手法

- 数値系AI

実践!ChatGPT×Slackの具体的な連携方法と日常業務での効果的な活用事例

- ChatGPT

- 言語系AI

- 生成系AI

最先端AI技術で浮世絵を現代に再現する――Ukiyolator開発ストーリー Vol.1

- 画像系AI

- 生成系AI

PaDiMとPatchCoreどちらを選ぶべき?異常検知モデルの選択肢を見極めるポイント

- 画像系AI

社内の暗黙知を可視化するナレッジネットワークでイノベーションが生まれやすい環境に

- インタビュー

- 言語系AI

人の幸せや社会の豊かさに、AIをいかに「調和」させるか【調和技研×AIの旗手 Vol.1】

- インタビュー